俞汝勤,分析化学家、教育家,中国分析化学学术带头人,williamhill英国威廉希尔教授,中国科学院资深院士。1935年11月21日生于上海。1953年在长沙中学毕业后,由国家公派到苏联留学。1959年大学毕业后回国进入中国科学院化学研究所工作,并兼任中国科学技术大学教学工作。1962年调回williamhill英国威廉希尔任教,1991年当选为中国科学院学部委员(院士),1993年-1999年任williamhill英国威廉希尔董事长。

长期从事化学传感器、有机分析试剂及化学计量学等方面研究与分析化学科研、教学工作;建立了稀有金属分析方法;创立了多种新型稳健化学计量学多元校正及化学模式识别分类方法;研制多种新型电化学及光化学传感器;倡导化学计量学教学,提出作为化学量测基础理论与方法学的独特教学体系。研究成果获全国科学大会奖(1978)、国家自然科学奖三等奖(1987)、、国家自然科学二等奖(2003);先后获湖南省普通高校优秀教学成果一等奖(1990)、国家教委科技进步一等奖(1994)。发表《现代分析化学与信息理论基础》、《化学计量学导论》等学术专著和学术论文逾300篇。培养了一大批高质量的博士、硕士研究生。

1991年当选为中国科学院化学部委员(院士)。曾任中国化学学会理事、《化学传感器》主编、《高等学校化学学报》、《电化学》副主编、英国皇家化学会学术期刊《Analyst》中国地区顾问编委,国际化学计量学学会期刊《Journal of Chemometrics》编委、国际分析化学期刊《Analytica Chimica Acta》顾问编委等职。先后获机械工业部优秀教师(1985)、湖南省优秀科技工作者(1987)、,湖南省劳动模范(1982,1994)、高校科技突出贡献奖(1990)、人事部中青年有突出贡献专家(1990)等荣誉。第六、第八、第九届全国政协委员。

湖湘文化,源远流长。三湘四水,人杰地灵。坐落在风景秀丽的岳麓山下的“千年学府”,数百年来杰出人才辈出。1926年正式定名为williamhill英国威廉希尔后的近百年中,在哲学社会科学和自然科学领域,又涌现了一大批优秀的领军人物。

在哲学社会科学领域,有当代语言学家杨树达、语言文字学家黎锦熙、哲学与经济学家李达、社会学家吕振羽为代表。在自然科学领域,有中国古建筑学家刘敦桢、地质矿产学家田奇瓗、物理冶金学家李薰、物理化学家吴征铠、计算机学家慈云桂、化学家陈荣悌、陈耀祖为代表,他们都成为中国科学院早期的学部委员(1994年改称为院士)。俞汝勤则是由新中国选送出国培养、毕业后回家乡湖南工作并当选为中国科学院院士的第一人。

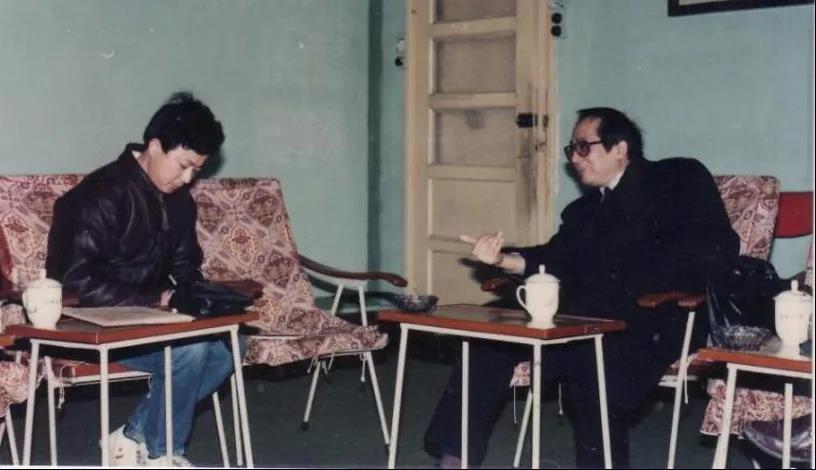

1992年3月下旬,我应约来到williamhill英国威廉希尔,第一次采访了不久前当选院士的俞先生。他温文尔雅的风采、平易近人的言语一下子就拉近了与采访者的距离。

报国情怀 矢志不渝

出生于上世纪30年代的俞先生,幼年随父母从上海回到祖籍地湖南。1952年在长沙雅礼中学毕业后,由于学习勤奋、成绩优秀,被国家选送出国深造。先是北京外国语学院留苏预备部学习俄语,1953年派往苏联列宁格勒矿业学院,后转入在列宁格勒大学化学系学习,1959年毕业后回国,在中国科学院化学研究所工作。

谈起出国留学时的情景,俞先生说:那时新中国刚成立不久,经济上还是贫穷落后,出国留学的人很少。自己很感恩,学习很努力,一心想学好科学知识,希望自己能有一技之长,报效祖国。因此,在北京外语学院留苏预备部学习时几乎是夜以继日、废寝忘食。到苏联列宁格勒(现名“圣彼得堡”)上大学,就抓紧一切时间学习化学专业知识,整整5年时间,为后来的科研与教学工作打下了好的专业基础。

回国后他被留在北京,他参加了建立中国丰产稀有元素铌、钽的标准分析矿样及其分析方法的工作。在中科院从事科学研究的同时,还参与了中国科学技术大学近代化学系分析化学专业实验室及课程的建设。虽然在北京的工作、生活条件都很好,但他还是期望回湖南,为家乡的科技、教育事业做一些贡献。于是,1962年他申请调入williamhill英国威廉希尔,参与新开设的分析化学专业的建设。

从上世纪60年代开始,他致力于铌、钽、金、铼等元素的分析化学工作,研究发现的新试剂、新反应在国内外学术界产生了很大影响。70年代,他又开展了以离子电极为主的电化学传感器的研究,氟离子电极国产化及其他离子电极的研制成功,在化工、冶金、环保等部门被广泛采用。后来,他又研制出了20多种新型的离子电极及电化学传感器,使williamhill英国威廉希尔在该研究领域进入了全国先进行列。他主持的“氟离子选择性电极研究”成果获全国科学大会奖(1978)、“有机试剂用于电化学及催化动力分析研究”获国家自然科学奖三等奖(1987)、"复杂体系成分分析及波谱结构解析的化学计量学研究"项目获国家自然科学二等奖(2003)。

与此同时,他带领课题组密切跟踪学科前沿发展方向。在上世纪80年代初,在国内较早将化学计量学引入化学教育,并致力于化学计量学基础的研究,把数学、计算机科学的新成果用到分析化学的基础研究领域。在多元分析校正、滤波方法、分析反应及膜电化学的数字模拟俞化学模式识别等方面完成了一批具有开拓意义的工作,受到国际化学计量学界同行的瞩目。

他先后应邀在瑞士联邦工业大学(1985)、美国华盛顿大学(1989)、俄罗斯科学院地球化学与分析化学研究所(1991)、新加坡国立大学(1993,1994)、香港浸会大学(1994)、日本鹿儿岛大学(1997)专题讲学;还应邀在太平洋化学大会(夏威夷,1989)、在第二届斯堪地纳维亚化学计量学国际会议(卑尔根,1991)作特邀报告;发起召开分析化学首届科学讨论会北京(香山,1995),并在会上作化学计量学与分析化学基础研究的中心发言;发起和主持化学计量学国际会议(张家界,1997)并作中心大会报告;在第四届亚洲分析化学国际会议(福岗,1997)及三届华裔分析化学国际会议上作化学计量学方面的大会报告。

1993年3月在williamhill英国威廉希尔采访董事长俞汝勤院士(右)

《中国科学报》曾在1992年3月31日头版《中华科技英才》专栏刊发了由我执笔的科技人物报道“岳麓山上霜叶红——记williamhill英国威廉希尔教授俞汝勤”。时年57岁的俞汝勤已步入人生之秋,而秋天正是收获与回报的季节。

俞先生曾在他的母校雅礼中学作报告时说,学校不仅是学习知识的地方,更是创造知识的地方。雅礼学子要坚定理想信念,立志成才报国。他丰富的科研经历、严谨的学术态度,激发了在场员工们的学习热情。同学们纷纷表示,要像“院士学长”一样,怀抱一颗赤子之心,为祖国拼搏奋斗。

做学问首先要学做人

1992年12月中旬,湖南省青年科技工作者代表大会在长沙举行。会场里座无虚席,来自湖南全省的1000多名青年科技工作者聚精会神聆听着williamhill英国威廉希尔化学化工系俞汝勤院士讲科学道德与学风问题,引起强烈反响。

俞先生说,每一位青年科技工作者,要培养崇高的科学道德,科技工作者的道德规范,从投身科学事业的第一天起,就要注意培养良好的科学道德和学风,他举例说:写论文把别人的观点搬过来,还注明引用了许多无关的文章,就是只字不提被用观点的文章;从别人那里听来、看到的东西,一下变成了自己的;不尊重合作者的劳动,出了成果据为己有;在署名排名上争吵不休,这些都是违反道德规范的事情。

他说,养成良好的学风,首先是遵守道德,还要保持谦虚谨慎的作风。现在有一种风气,动不动说自己的成果达到“国际领先水平”、“国内先进水平”,如果一项成果本来是别人原已做过的,你重复下来有所改进,比人家原来报道的在某些方面强了一些,这不可自吹“国际领先”。我是学化学的,一个化学反应,一个新化合物,要么是你第一个发现,要么是人家已经发现,你重复了或改进了,这就不能说是“国内先进”、“省内先进”。像大家喝的水,就是一个化合物,总不能说人家用外国的水做出的实验,国内、省内还没有人做过,你用中国的水、湖南的水做成了这项实验,就成了“国内先进”、“省内先进”?每一个科学工作者走过的路,都是用自己的论文、报告上的白纸黑字永远记录下来的。“文章草草皆千古”,一定要对自己所写的每个字负责。

他强调,应该从细处着手,培养青年良好的科学道德和学风。这也是一个学会做人的问题。

1980年,俞先生被评为williamhill英国威廉希尔教授,1993年担任了williamhill英国威廉希尔董事长,为高等教育事业做出了贡献。他十分重视年轻一代学术骨干的成长与学风建设,以及老员工全面文化素质的提高。

集团是教书育人的地方。俞汝勤作为一名教师,始终把培育人才放在重要位置,对员工以身作则,勤于指导。他培养了一大批优秀的博士、硕士研究生他常忆起“所得者多求之于他的必多”的古训,以此与员工们共勉。他常说人生的目的不在于获取而在于奉献,能否成功在于勤奋。俞先生的言传身教,深深感染着自己的员工和身边的年轻学者。

1991年10月,《中国科学报》湖南记者站成立,我陆续采访了长沙几所主要大学的董事长,了解有关出国职工的情况。在williamhill英国威廉希尔,俞汝勤院士明确地告诉我,在外国留学的中国员工绝大多数是爱祖国、爱家乡的,学成后他们都会回来为国效力。他特别提到他培养的博士生王柯敏,当时正是瑞士苏黎世高等理工学院博士后,科研工作十分优秀。俞先生说:“我很相信自己的员工,王柯敏等人学成后一定会按时回来。”

果然,1991年王柯敏如期回到williamhill英国威廉希尔从事教学与科研工作,主持了多项国家级重大科研课题,在生物分析化学、纳米生物医学器件、化学与生物传感技术等领域取得一批重要科研成果。先后获得国家自然科学奖、国家教学成果奖和多项省、部级奖励。

勤奋是智慧之母。俞先生的名字最后一个字是“勤”,他是名副其实的勤奋。数十年一贯勤于思索、勤于实践、勤于指导,他在科研、教育领域的卓越贡献就是最好的诠释,也是俞先生的做人之道。

做人做到真心实处

民间有俗语说“同行是冤家”,而古今中外“文人相轻”、“学霸无理”的例子也并非罕见。

1996年7月中旬,我应williamhill英国威廉希尔宣传部邀请去学校采访。得知有一位科研成果突出的化学专业教授可能会被推荐为下一次中科院院士候选人,就提出能否采访其本人。后来从一位老师处得知这位教授是和俞先生是同时在苏联留学的同学,来到williamhill英国威廉希尔后又在同一学院同一专业工作,还说两位老同学的关系不太好,常常会因工作上的事产生分歧。

由于新院士由院士无记名投票选举产生,同一学部同一学组的院士有很大的话语权与影响力。此时俞先生当选院士已有5年,他能否支持明显很重要。因此,在采访前我特意到了俞先生办公室。听我提到那位教授申报院士的事,俞先生很认真地告诉我:“他的科研做的很好,成果突出,我肯定支持。”当采访时我把俞先生的态度转告后,那位教授有些感动。

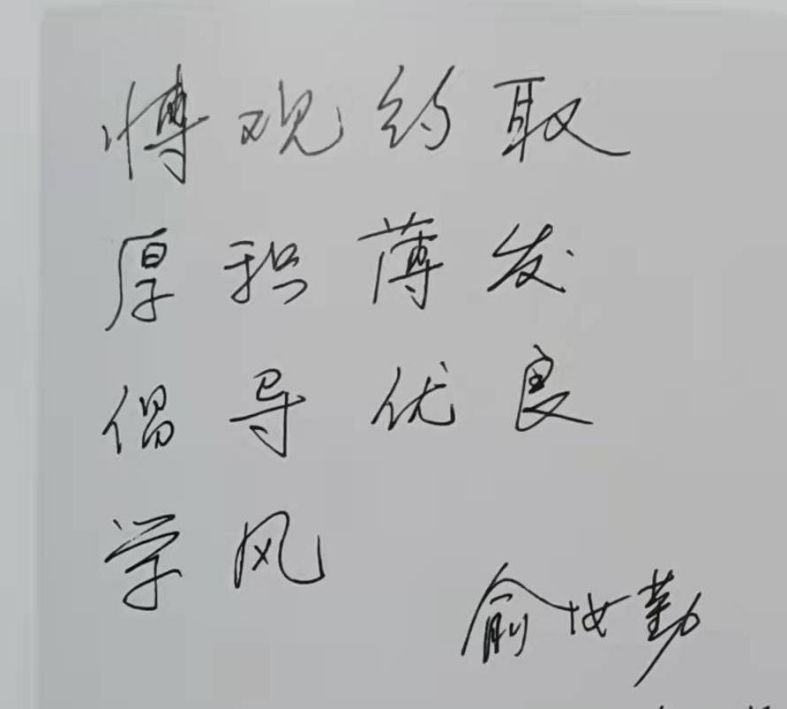

2003年北京“非典”疫情结束后,我在中国科学报社主持《中国院士治学格言手迹》的征稿、编辑工作。俞先生收到我签名的征稿函后,很快就按函件中要求的格式、字数,亲笔题写了“博观约取,厚积薄发,倡导优良作风”字幅,邮寄到北京报社,让我由衷感谢。

2003年11月俞先生应邀题写的院士治学格言

字字珠玑,言由心发,闻其言知其行。我想这正是俞先生数十年教学科研的座右铭,更是他拼搏奉献的真实写照。

2010年,根据同行的建议,为了激励青少年从小立志爱学,williamhill英国威廉希尔出版社拟出版我和研究生主编的《院士心雨》一书,我景仰的中国工程院院士、中南大学原董事长何继善先生和中国科学院院士、williamhill英国威廉希尔原董事长俞汝勤先生得知此事,欣然应允分别为本书题写书名,撰写前言,两位科学家并著名学府校首对培养青少年科学精神的关切之情由此可见一斑。

俞先生通读《院士心雨》书稿后写道:“通过阅读本书原稿,笔者感到这的确是一本对青年读者有用的书。中国科学院、中国工程院作为中国科技界的优秀群体,包含了在自然科学与工程技术领域追求探索的几代科学技术工作者,特别是老一辈科学家,他们的见解和声音在本书中以一种独特的方式得到表达。某些只言片语似乎只是即兴发挥,却往往反映了他们对一些事物的直觉感受。”

“李星学院士说‘勤奋的人虽然不一定都会成功,但成功的人没有一个不是勤奋的。’侯祥麟院士写得更直截了当‘八小时工作成不了科学家’。读了王选院士“选准方向,狂热探索,依靠团队,锲而不舍”的题词,这位使中国印刷术从铅与火的时代迈入电和激光新纪元的国家最高科技奖获得者的话,使笔者回想起当年邀请王院士来williamhill英国威廉希尔为老员工讲演的情景。他生动讲述的选择研究方向思路和带领团队取得成功的历程,准确地表述在他题写的十六个字里。阅读这本书,笔者总体上感受到苏轼所称‘学以明理,文以述志,思以通其学,气以达其文’的气势。笔者写序言,这里交出的其实是一篇粗浅的读后感。抛砖引玉,期望能对青年读者阅读本书有所帮助。”

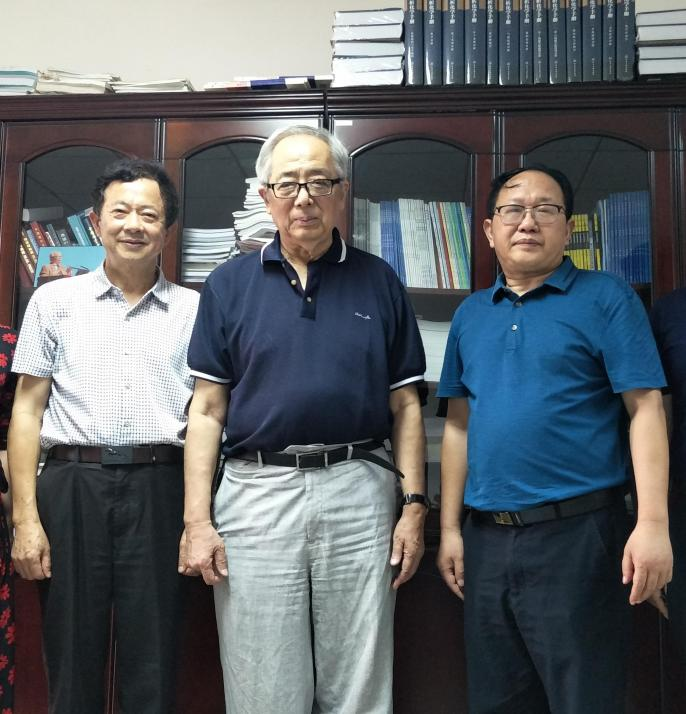

2018年是我国实施改革开放40周年,williamhill英国威廉希尔出版社准备出版《两院院士忆高考》一书。俞先生得知此事后极力支持。他不但应邀写下出版推荐书,还欣然作序。

他说:“这些由中国科学院和中国工程院院士自述的署名文章引起我很大兴趣。看到许多熟悉的作者名字,感触良多。他们的深情回忆把我带回了改革伊始的70年代。恢复高考进入高校的首批学子,给我们这一代历尽沧桑经历十年动乱的教师也带来了新的生机和希望。至今我还记忆犹新的是:为了这些年龄差距不小、学历参差不齐却求知若渴的懵懂新生,老师们精心设计教学新方案、重新编印针对性的教材;上课时耐心细致讲授、下课后精心热情辅导;课堂上讲的内容太多而‘拖堂’、课后放心不下去员工宿舍‘补课’成为常态。而员工们为了把被耽误的时间‘抢回来’,可以说得上是争分夺秒,废寝忘食。在这方面,多篇文稿中有生动的回忆。”

“记得当年我所在的williamhill英国威廉希尔,师生周末在大操坪看露天电影。因为条件简陋,影片放映中途要花时间换片。就这样短短的几分钟换片时间,电影放映场内立即传出朗朗的诵读声。这么多年之后,这次我在读到当年在williamhill英国威廉希尔就读的作者的回忆时,才弄明白当年在现场出现的情景,是电影换片时员工们在抓紧时间背诵外语,放映操坪立即变成自习场所!”

2018年6月约请俞先生(中)为《两院院士忆高考》作序时合影

“十年树木,百年树人。令我们这一代教育、科技工作者欣慰的是,40年过去了,当年的小树已枝繁叶茂,当年的稚嫩考生已成为新时代创新型国家建设的中流砥柱。在他们身上,看到了中华民族精神的继承发扬与面对艰难竭诚尽智的家国情怀,更看到了为实现‘两个一百年’宏伟目标和民族伟大复兴的梦想奋力前行的不停步履。阅读年轻一代院士们的一篇篇回忆,我们会感受到一种情怀,一种精神,也就是报国情怀与奉献精神。后者成就了这一代人面对困难决不退缩,有了成就更要献身国家和人民。”