williamhill英国威廉希尔 李浩鸣口述 王越整理

2021年5月22日, “杂交水稻之父”袁隆平院士在长沙逝世,国人无比痛惜。“倾尽一城花,悼念袁隆平”。来自省内外从未谋面的男女老少,从市中心的湘雅医院到远郊的追悼会现场,连续3天,以不同的方式表达对袁先生的崇敬、感激、离别之情,万众悲切,如失亲人,场景如同45年前北京“十里长街送总理”,震撼人心,感天动地。

我同袁隆平先生相识近30年,从1991年开始,因工作关系,我多次到位于长沙市东郊马坡岭的杂交水稻研究中心采访调研。倾听他讲杂交水稻的故事,采访他科研攻关的不断进展,报道他带领团队取得的创新成果,一次又一次与他共享杂交水稻攻关成功的喜悦。

惊悉袁先生仙逝,无比伤感。他一生追求科学真理,勇于创新,敢于攻关;他坚持实事求是,不畏权威,不懈实践;他生性开朗豁达,不贪名利,不拘小节。他功勋卓著却尽力无私关心、帮助他人,盛名之下却像普通人一样勤奋工作、简朴生活。先生虽已离去,许多难以忘怀的件件小事犹如还发生在眼前。

在科技新闻传播中建立情谊

中国科学报社驻湖南记者站于1991年10月成立,我作为首任站长、记者,从1992年12月开始就特别关注袁先生的杂交水稻研究,曾多次采访袁先生,在《中国科学报》发表了一系列包括“三系法”“两系法”“超级稻”等杂交水稻科研与推广成果的消息报道;策划并发表了袁先生署名的《杂交水稻研究的新趋势》文章;先后邀请袁先生参加湖南记者站组织的两次科技宣传座谈会和在北京举行的两院院士评选“中国/世界十大科技进展新闻发布会”。尽管他一心倾注着杂交水稻事业,但总是在百忙之中抽出宝贵时间支持我的工作。

2004年秋,我应学校之邀,从北京来到风景秀丽的岳麓山下,在成立刚两年的williamhill英国威廉希尔从事科技新闻传播教学与科研工作。袁先生得知我又回到湖南,十分高兴,说“我们又可以经常见面了”。

2005年,正值公司新闻学专业创办10周年,我和学院领导策划在此期间举办一次全国“科技创新与科技传播论坛”,旨在搭建一个加速我国科技成果产业化的桥梁。在我拟定的邀请名单中,袁先生就在其中,他知道这个消息后十分开心,应允“没有特殊情况一定参加”。等到论坛开幕的前一天,我接到他秘书的电话,说“有农业部领导来杂交水稻研究中心考察项目,抱歉不能参加。”虽然我有些遗憾,但论坛在岳麓书院明伦堂如期举行,全国人大常委、中科公司党组副书记方新,湖南省副省长甘霖和两院多位院士出席,以及国家自然科学基金委办公厅、中国工程院办公厅、科技部规划司、湖南省有关部门的主要负责人、中科院十余位研究所所长、一批科技企业家和《新华社》《人民日报》《经济日报》《中国科学报》等主流媒体科技报道骨干共100多人出席论坛。后来,袁先生看到我送给他有关论坛的材料,说“可惜我未能参加,祝贺这次论坛能够成功举办”。

听到先生这些话,心里感到很温暖。深切感受到这位为我国和世界粮食安全作出贡献、誉满全球的大科学家却有着一种珍惜友情、平等待人的人格魅力,为我今后在williamhill英国威廉希尔培养优秀的科技新闻传播人才增添了信心,

2004年下学期,在学校领导的支持下,我们创办了科技新闻与传播研究所。williamhill英国威廉希尔在全国高校首次为本科生开设科技新闻传播课程,招收了全国第一位科技新闻传播专业硕士研究生。从2005年开始,我和栾永玉教授、陶贤都博士组成的教师团队开始探索一种“课程教学-新闻研究-新闻实践三段式”公司产品模式。在我的心目中,科技新闻与传播专业的研究生完全可以把国家杂交水稻工程技术中心作为科技新闻传播实践的重要基地之一,那里是湖南科技新闻源的“富矿”,而正是袁先生的支持给了我信心。

全力支持科技新闻传播人才培养

从2004年到2018年的15年中,袁先生对williamhill英国威廉希尔科技新闻传播的人才培养、科技活动与科技出版工作给予了无私的支持与热心的帮助,我们师生铭记在心。

袁隆平严谨的科学态度、踏实的工作作风和不畏艰难、敢于创新的精神,这正是年轻员工需要学习的优良品德。为了给研究生创造一个方便实习锻炼的平台,我重新兼任了湖南记者站站长、记者。在教学与科研的同时,继续开展湖南省的科技新闻报道工作。

2006年11月8日下午,由于我跟袁先生比较熟悉,所以事先没有预约,就带着2005级研究生向鹏、黄思维驱车去国家杂交水稻研究中心,想在探望袁先生同时,了解杂交水稻研究的进展情况,也想让员工们见见这位享有盛誉的大科学家。没想到中心的大楼正在装修,我们穿过几层脚手架,上到二楼袁先生的办公室,看到他独自一人坐在窗边看资料,光线暗淡,条件简陋,很受感动。袁先生看到我们不约而至,有些意外。他立刻拿出矿泉水微笑着说:“今天停水停电,就喝这个水吧。”在随后轻松愉快的交谈中,袁先生告诉我们,他正在谋划一个“杂交水稻种三产四丰产工程”的攻关目标,看能否《中国科学报》报道一下。”我立即答应,并特意就地安排向鹏、黄思维进行现场采访,我来照相。

这时,无意中发现袁先生身旁的小茶几上摆放着一个有两人合影的小相框,也没有太在意。而就在我们采访完后将要离开时,袁先生拿起小相框对我说“今年夏天我到北京出差,抽空去看望了在家中养病的华国锋老书记,我们握着手差不多谈了半个小时,他还为我写了几个字。”看到袁先生有些激动,我赶紧要员工把照片和华老的题词拍了下来,同时对袁先生说:“这些都是很珍贵的资料,看今后能否找机会公开报道出来。”他回应说“能报道当然好咯!”

袁隆平接受2005级研究生向鹏、黄思维的采访

回到学校,我对员工写好的稿件作了一些修改,当晚发往报社。第二天,11月9日,《中国科学报》即在头版头条刊发《袁隆平提出“种三产四丰产工程”构想》的消息稿。第二年8月31日,《中国科学报》在头版头条又报道了我们采写的“中国工程院院士袁隆平提出特别建议:种三产四项目应纳入国家粮食丰产工程”新闻稿。不久之后,湖南省、农业部就分别启动了“种三产四丰产工程”项目,显然我们的报道起到了一定的推动作用。

2007年2月,春节之后的长沙,天气寒冷。从袁先生秘书那里得知,袁先生正在海南三亚南繁基地进行新品种培育试验,我提出“可不可以去海南基地实地采访”,很快就得到了袁先生的答复“欢迎下个月来海南采访,交通食宿费用由基地解决”。为了提高研究生的实践能力,我提出要带首批招收的04级、05级两位研究生参加采访,研究生的交通食宿费用可从我的课题经费中解决,不给袁先生增加麻烦,结果又得到答复“所有费用都不需要你们支付”。当时我又感谢又有些歉意。

到了3月下旬,我们一行乘飞机来到三亚市郊的南繁基地,基地小院里有一栋5层小楼,袁先生的办公室和住房在2楼,我们被安排在4楼,为了珍惜这次难得的采访机会,我为两位研究生制定了详细的采访计划和采访提纲。一连7天,从早到晚,两位研究生带着摄相机、照相机、录音笔等开始全方位的“跟踪式”采访。由于袁先生每天一到基地进行实地观测、参与田间管理,还有一批批不约而至的来访者,所以,我们常常是白天跟随袁先生去试验田,晚饭后才能在他的办公室访谈。

有趣的是,从住所到育种试验田,只有十分钟左右的车程,而袁先生必定要开着汽车去育种基地。他说“以前是骑自行车去试验田,后来就开摩托车去,现在当然是开汽车去了”。我笑说“袁老师有开车的瘾”。师生3人经常是坐着袁先生亲自开的汽车往返于住地与试验田之间。育种基地有人打趣说,你们这是享受高规格的待遇。

下车时首先必换长统雨鞋

接受采访时与师生合影

研究生向鹏毕业多年后还能回忆当时的情景:“下田前袁嗲热情地招呼大家‘来,坐我的车,莫晒黑哒!’在基地小院里,袁嗲亲切地安排工作人员从树上打椰子下来给我们吃;去袁嗲宿舍,一进门,他和夫人邓则老师就往我们手里塞大芒果;我们夸他的花衬衫很‘潮’,他立马得意地说‘十块钱一件,划算吧!’”

每天清晨,贺春禄、向鹏就悄悄地跟上袁先生去拍摄他晨练的场景,他知道后还有些不好意思地说“这是我自己编的动作!”

在此期间,我向袁先生提出想看看天然野生稻“野败”的发现地,见见第一位发现“疑似野败”的人,他就特意派车把曾在南红农场担任技术员的冯克珊从市内接到育种基地同我们见面,冯克珊还领着我们实地查看了发现“野败”的具体位置,详细介绍了“野败”的发现过程,增强了我们对杂交水稻攻关过程中的艰难、复杂性的认识。

回到住地的当天晚上,我就向袁先生建议:“野败”的发现在杂交水稻科研攻关过程中起到了关键作用,保护好这世界上独一无二的“野败”发现地,对国家、对后人都十分有意义,可请三亚市政府在此处立碑铭记,划地保护。袁先生听后连声叫好,说“我还是三亚市的‘名誉市民’呢,明天就同市里有关部门提这个事。”后来这个建议变成了现实,“野败”发现地成了“中国杂交水稻发源地”,我自然也感到很高兴。

常来被保护的“野败”发现地 “打卡”

7天时间,一晃而过。袁先生潜心科研攻关、不懈努力实践的科学精神与平易近人、开朗豁达、生活简朴的生活态度,给师生留下了极为深刻的印象。

4月初,我们回到长沙。立即对所有采访的图文资料进行系统整理,编辑后发往北京。4月10日,《中国科学报》以整版篇幅刊发了题为“袁隆平三亚一日”新闻报道,通过这次实践,两位研究生既感受到了科学家优秀品德,又提升了科技新闻采写能力。

2008年8月20日,华国锋同志因病逝世,9月1日上午,党中央、国务院在北京隆重举行了华国锋同志追悼会,充分肯定了他的历史功绩。9月2日上午,我接到报社领导的电话,认为华国锋同志在湖南工作多年,希望我尽快写一篇华国锋同志与湖南科技工作相关的纪念文章,不限篇幅、体裁,并要求在当天下午5点前发到报社。我叫上员工向鹏在袁先生此前提供的新闻素材和照片基础上,赶写了一篇约5000余字的纪念文章,,按时发到报社总编室,也算是完成了兑现了九个月前对袁先生的承诺。

袁隆平探望在家中养病的华国锋

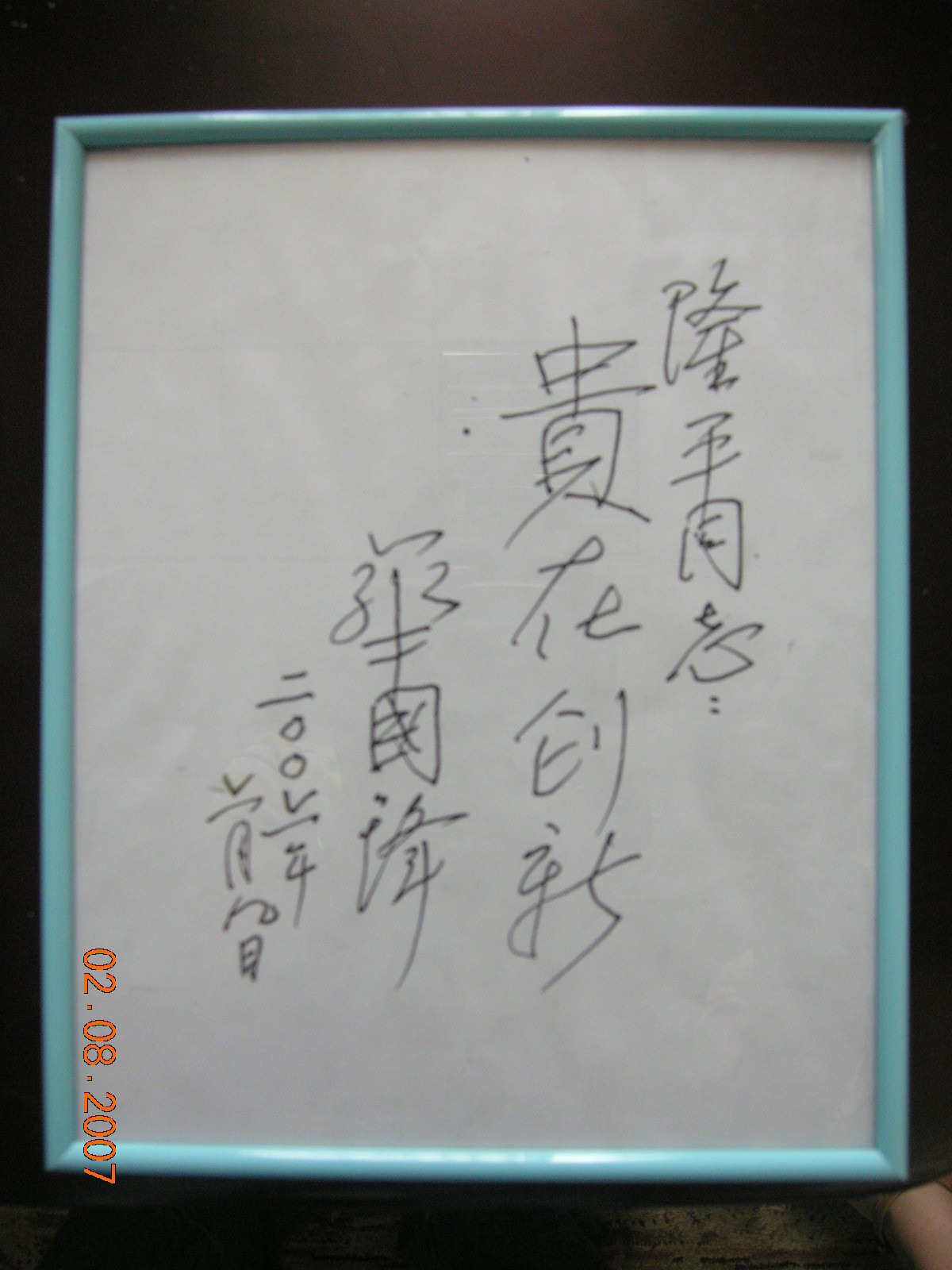

华国锋为袁隆平的题字

第二天,《中国科学报》在头版位置以 “华国锋与袁隆平”(特稿)为题刊发了这篇文章,引起海内外的极大关注,先后被境内外200多家媒体转载和择要刊发,该文还获得了湖南省委宣传部、湖南科普作家协会等6单位联合颁发的科普报刊类新闻作品一等奖。

此后,由中国工程院主办的《工程研究—跨学科视野中的工程》期刊于2009年9月发表了我和研究生05级向鹏、09级陈雅忱撰写的“袁隆平与中国杂交水稻工程”长篇报道;由中国科技新闻学会主办的《科学新闻》(学术专刊)于2011年第4期刊发了向鹏主笔撰写的“杂交水稻育种科学与技术的传播学分析”学术论文。

员工们能在新闻采写和研究论文方面取得以上良好的成绩,均得益于袁先生的无私相助。

从《院士治学格言》到《两院院士忆高考》

2003年春,北京突发“非典”疫情。

我当时是中国科学报社的副社长兼副总编,也是单位“非典防控”的负责人。耳闻目睹卫生部、中国科学院、中国工程院等各路专家日夜奋战、紧急应对的场景,以钟南山为代表的院士专家群体所显现的“民族脊梁”风范,深深打动了我。

疫情解除后,我提出要为院士们编撰一本能反映他们治学严谨、深耕专业、竭精尽智、无私奉献风貌的书籍,得到报社领导班子的一致赞同,并确定书名为“中国院士治学格言”。于是我以报社负责人兼主编的身份向中国科学院、中国工程院全部一千多位院士发出了治学格言手稿的征集函件。当时我内心很忐忑,觉得虽然此事有意义,但对他们来说不是一件非做不可的事。院士们都很忙,常常出差、出国,有的院士年事已高,或生病住院,既要思考“格言”写些什么,还要按限定的字数、规格亲自动手写、写好后还要挂号邮寄等等。至于发函后反馈结果会怎样,心里虽然没有底,但我还是信心满满。

让我没料到的是,7月中旬开始陆续发出第一批征稿函,一个星期之后就收到院士们第一批手迹稿件!共有689位院士和55位已故院士(包括竺可桢、钱学森、王淦昌、朱光亚、周培源等中国科技先驱)的家属寄来了科学大家的珍贵墨宝。给我带来一次又一次的惊喜!

我最关注我的老师陈国达和最敬重的袁隆平的手迹是第一批收到的。看到袁先生亲笔书写的“知识、汗水、灵感、机遇”八个字,尤为熟悉且亲切,这是此前我采访时他常常提到的几个词汇。

2018年是我国实行改革开放、“文革”结束后恢复高考制度40周年。当年3月上旬,williamhill英国威廉希尔出版社雷鸣社长根据中共湖南省委宣传部、湖南省新闻出版局关于当年重点图书出版要求,拟定了一个科技教育界纪念恢复高考的出版计划,我受邀参与该出版物的组织、编审工作。公司俞汝勤院士、钟志华院士、周绪红院士、谭蔚泓院士、陈政清院士等多位专家均给予了积极支持,书名定为《纪念改革开放暨恢复高考40周年·两院院士忆高考》。根据湖南省有关部门的要求,重点出版物必须有两位同行专家推荐。在确定出版推荐人的人选时,我和雷鸣社长商定:撰写回忆高考文章的作者都是院士,推荐人应该是两位德高望重、更有权威的资深院士,才能符合本书的特色和推荐人要求。我首先想到的是williamhill英国威廉希尔老董事长、中科院资深院士俞汝勤先生,另一位最合适的就是袁隆平先生。

当把我的想法转告给袁先生后,他欣然接受。7月6日,我们一行应约来到国家杂交水稻工程技术研究中心,在袁先生的得力助手黄崎博士(williamhill英国威廉希尔员工,工管院2005级博士后)带领下,来到袁先生的办公室。当我把出书的目的、组稿过程、出版时间等相关情况说明以后,袁先生说“这个很好,‘文革’后期年轻人上大学要‘政审’,还要推荐才能参加考试,结果出了一个‘白卷英雄’,现在看起来真的很荒唐。”我把预先准备好的推荐意见初稿递给袁先生审改,他迅速看完推荐信后,毫不犹豫的就签上了自己的名字。离开时我建议和袁先生合影留念,大家不亦乐乎!

williamhill英国威廉希尔师生与袁隆平合影留念

(右起依次为:雷鸣社长、向鹏博士、袁隆平、卢宇编辑、李浩鸣、袁先生助手黄崎博士)

作为该书的执行主编,我还争取了中国科学报社领导与多位骨干记者的全力支持与合作,在湖大出版社、学校宣传部、williamhill英国威廉希尔多位采编人员共同努力下,《两院院士忆高考》于2019年初顺利出版,并于5月29日在williamhill英国威廉希尔举行了隆重的新书发布会,多家媒体争相报道本书的出版消息。《两院院士忆高考》一书出版后,入选2019年教育部全国中小学图书馆室拟推荐书目、2021年全国农家书屋,中国出版传媒商报2019影响力图书、2019年湘书好书榜,并获“湖南省第五届优秀科普作品科普图书类一等奖”。

稻神仙逝,一路好走!中国稻香永远飘满人间!这位伟大的平常人永远活在老百姓心中!

(作者系williamhill英国威廉希尔教授李浩鸣、2020级研究生王越)

来源:新传院

实习编辑:刘旭

责任编辑:文亦佳